法律房产分割怎么判的呢(法律房产分割怎么判的呢)

- 房产

- 2025-08-27

- 6

《法律视角下的房产分割:判决依据与实施流程详解》

在我国,房产分割是家庭、继承或离婚等法律事件中常见的问题,法律房产分割怎么判的呢?本文将从法律角度出发,详细解析房产分割的判决依据与实施流程。

房产分割的判决依据

法律依据

我国《民法典》第269条规定:“共有财产,共有人可以协商确定分割方式,协商不成的,可以依法向人民法院提起诉讼。”这是我国法律对房产分割的基本规定。

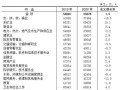

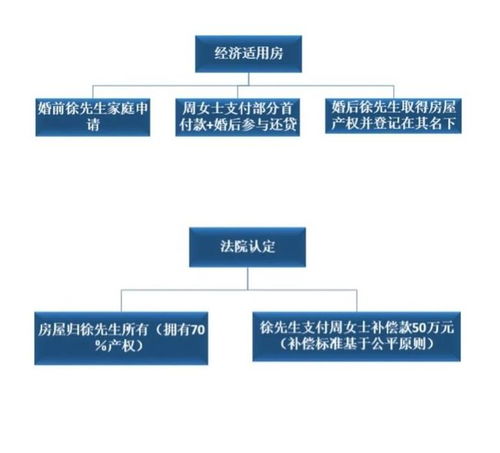

实际贡献

在房产分割中,法院会根据当事人对房产的实际贡献来确定分割比例,实际贡献包括出资、劳动、管理、风险承担等方面。

产权登记

房产分割时,法院会参考房产的产权登记情况,确定分割的具体方式。

当事人意愿

在符合法律规定的前提下,法院会尊重当事人的意愿,尽量按照当事人的分割要求进行判决。

房产分割的实施流程

协商解决

当事人首先应尝试协商解决房产分割问题,在协商过程中,可以参照上述判决依据,提出合理的分割方案。

提起诉讼

若协商不成,当事人可以向人民法院提起诉讼,在起诉时,应提交相关证据,如房产证、出资证明、婚姻证明等。

法院审理

法院受理案件后,会组织当事人进行证据交换和庭审,在庭审过程中,法院会根据案件情况,结合上述判决依据,作出判决。

执行判决

判决生效后,当事人应按照判决结果进行房产分割,若一方当事人不履行判决,另一方当事人可以向法院申请强制执行。

房产分割的注意事项

及时分割

在房产分割过程中,当事人应及时处理相关事宜,避免因拖延导致不必要的损失。

保留证据

在房产分割过程中,当事人应保留相关证据,如出资证明、产权登记等,以便在诉讼中提供证据支持。

依法维权

在房产分割过程中,当事人应依法维权,不得采取非法手段。

法律房产分割的判决依据与实施流程较为复杂,在实际操作中,当事人应充分了解相关法律规定,依法维护自身权益,如有需要,可咨询专业律师,以获得更详细的法律指导。